最近,欧盟突然决定取消原定于7月24日和25日在北京举行的中欧经贸高层对话,这一举动让人们感到惊讶与不安。欧盟方面给出的理由是“经贸问题无进展”,不过这听起来更像是一种掩饰,其实背后隐藏的却是复杂的利益纠葛。

就在几天前,中国刚刚为欧盟企业提供了绿色通道以便加快稀土的出口,然而,欧盟却在此时选择翻脸,显然让人感觉很不舒服。何谓翻脸?翻脸就是在刚获得好处之后,立刻转身给对方施加压力。这就像餐厅里,客人刚吃完美味佳肴,却对厨师恶言相向,未免让人难以理解。

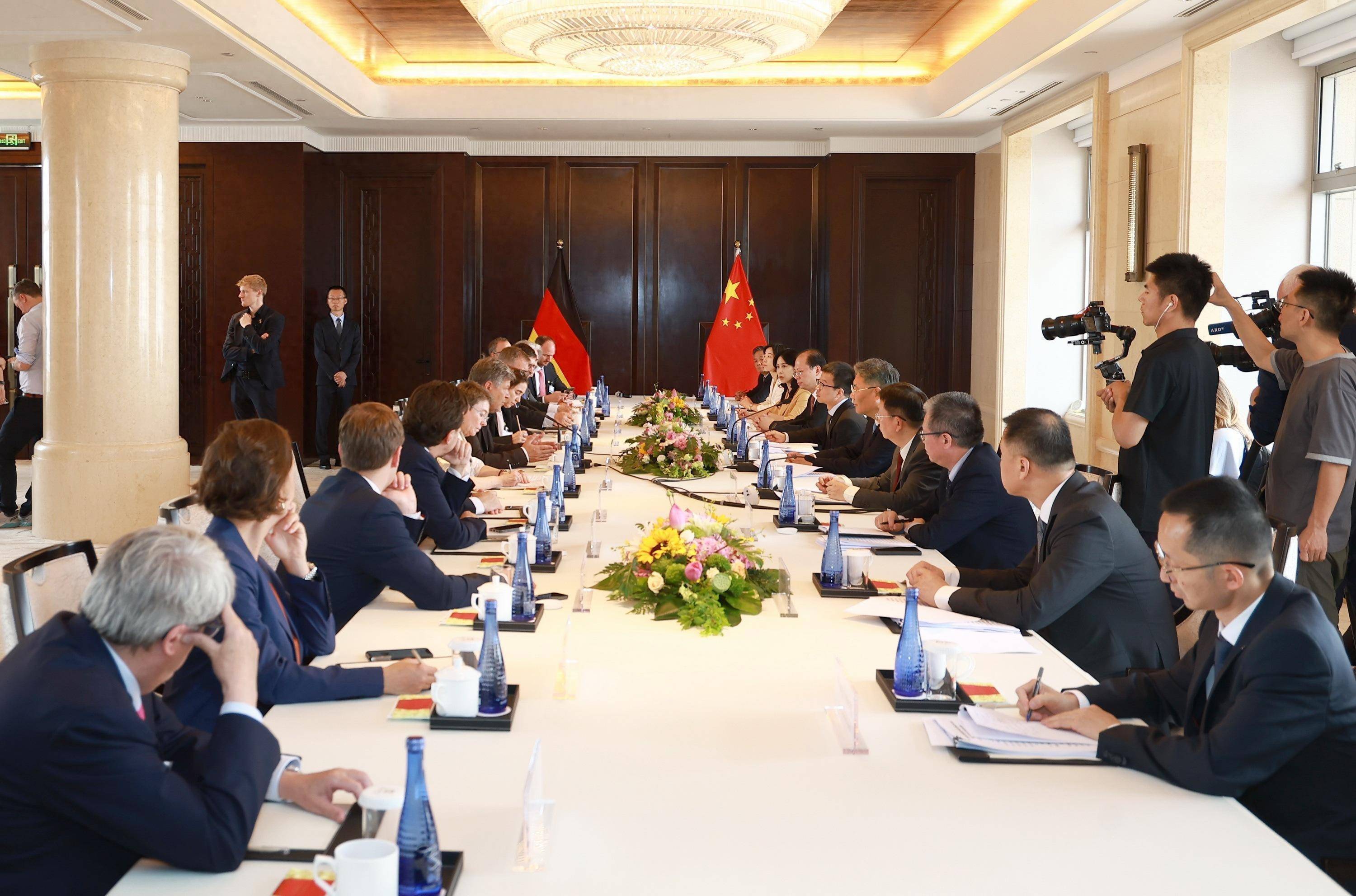

为什么欧盟会在如此敏感的时刻做出这样的决定?这背后其实是双方在电动汽车和医疗器械等领域的核心矛盾交错。具体来讲,欧盟试图通过限制中国企业参与500万欧元以上的医疗器械采购,以达到强迫中方重新回到谈判桌的目的。然而,进入21世纪的今天,特别是经历了过去几十年的发展,中国早已不是那个唯唯诺诺的经济体了,对于这种“以硬对硬”的方式,中国自然不会束手就擒。

7月6日,中国商务部则亮出反制的牌,宣布对部分自欧盟进口的医疗器械进行限制。这一动作可谓措辞简练、直截了当,不带任何弯弯绕。正当我们感叹中国的反制力之精准时,是否有思考过:为什么这一次的反制恰恰是选择医疗器械这一领域?

事实上,欧洲在医疗器械上的依赖程度较高。根据不完全统计,欧洲市场上有40%的药品来自中国,80%的原材料也要依靠中方。这意味着,一旦中国决定对这一领域进行限制,欧盟所受到的影响无疑将是巨大的。时下的医疗行业已然成为一根扭曲的绳索,而一旦被拉紧,产生的裂缝可能会在短期内难以修复。

欧盟的算盘是想通过不断施压迫使中国让步,但这似乎并没有考虑到一个重要因素:面对越来越多寻求替代市场的中国企业,单凭贸易战的策略并不足以制衡中国庞大的市场能力。过去常常在贸易上占得先机的欧盟,如今看到的是自己越陷越深的“反制”旋涡,令人啼笑皆非。

说到底,欧盟的问题并不在于如何对待中国,而在于其内部的割席断交。不同国家间的声音各异,有的国家仍在思考如何与中国加强合作,而有的国家则如同急于表态的“硬汉”角色,无视其他成员国的共同利益,试图单边行动。这种政策不稳定性,必然导致痛苦的后果。

面对不断升级的贸易争端,美国的态度似乎也在变化。虽说美国对中国经常保持高压态度,但在G7峰会上,特朗普却没有站在欧盟一边,反而抛出了“G9”的建议,意即将中国和俄罗斯一并纳入讨论。这显示出美国自身在全球博弈中的微妙心态——没打算陪着欧盟一起硬对中国。

此次风波的走向似乎已经浮出水面。中国并未因为欧盟的制裁而怠慢,反而在高强度的谈判中找到了主动权。而在欧盟这边,试图通过禁令来施压的计划则未能如愿以偿,反而让自身的医疗系统遭受重创。

未来的中欧关系将如何演变,我们不得而知。但可以明确的是,“政治先行”的贸易战在持久性上注定难以维系,特别是在这一多国联盟体中,更是难以形成统一的声音。倘若欧盟继续在政策制定过程中厚此薄彼,那么最终受到伤害的,只会是自己。此时此刻,对于那些希望讨好美国、却又不敢放弃与中国合作的欧盟成员国而言,他们究竟该如何选择,才是摆在面前的一道难题。

嘉喜网-实盘配资-炒股入门知识配资平台-好的配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。